燃氣管線壓縮機:從舶來品到國產化的逆襲之路,背後那些你不知道的辛酸血淚

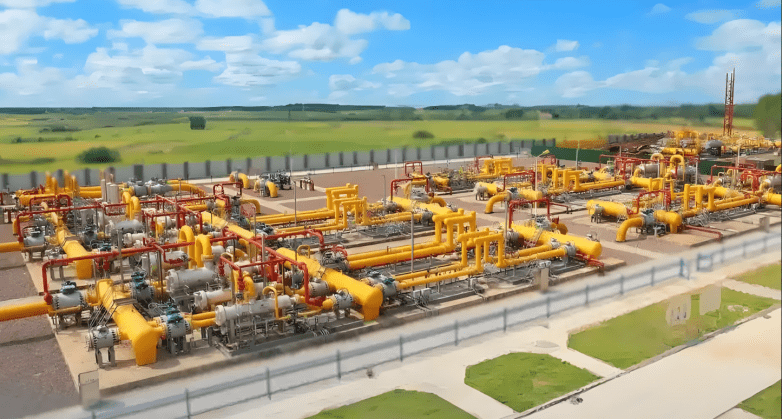

在能源運輸的浩瀚版圖中,天然氣長途管線猶如一條條主動脈,而管線壓縮機,便是這條生命線上的「心臟」。試想一下,沒有了這顆強勁的心臟,天然氣如何在千裏之外,克服地麵摩擦的阻力,源源不絕地輸送至家家戶戶?

早期,這顆「心臟」完全由外國企業掌控。美國通用電氣(GE)和德國西門子(SIEMENS),這兩家工業巨擘幾乎壟斷了全球的天然氣長輸管線壓縮機市場。那時候,中國的天然氣管道建設,簡直就是一部「進口依賴史」。不僅價格高昂,而且受制於人,核心技術更是難以觸及。

但中國人從來不甘於人後。隨著國家經濟的騰飛和對能源安全的日益重視,國產管線壓縮機的研發被提上了日程。一批又一批的工程師,埋頭苦幹,廢寢忘食,從圖紙到實驗臺,從模仿到創新,一步一個腳印地攻克技術難關。這其中,有國企的擔當,也有民企的魄力。

信然,就是這樣一家具有代表性的民營企業。他們的出現,打破了國外企業在這一領域的壟斷,為中國的天然氣事業注入了新的活力。當然,這條逆襲之路,並非一帆風順。技術的壁壘、資金的壓力、市場的競爭,每一個環節都充滿了挑戰。

但是,正如那句老話所說,「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香」。中國的天然氣管線壓縮機產業,正是在一次次的失敗和嘗試中,不斷成長壯大。如今,我們已經可以驕傲地說,國產壓縮機不僅能夠滿足國內需求,還開始走向國際市場,與GE、西門子等老牌勁旅同臺競技。

這背後的故事,充滿了辛酸和血淚。那些默默奉獻的工程師,那些敢於挑戰的企業家,他們的名字或許不為人知,但他們的功績,將永遠銘刻在中國能源發展的史冊上。

曾經的壟斷者:GE與西門子,天然氣界的兩大巨頭,如今神話不再?

在天然氣長輸管線壓縮機的早期,GE(通用電氣)與西門子(SIEMENS)的名字,簡直就是品質與技術的代名詞。他們就像是盤踞在行業頂端的兩尊大神,俯瞰著全球市場,收割著巨額利潤。但凡提到高性能、高可靠性的壓縮機,人們的第一反應,非這兩家莫屬。

早期的絕對統治:歐美技術的鐵幕

那時候,GE和西門子的技術優勢,簡直可以用「碾壓」來形容。GE憑借其在航空發動機領域的深厚積累,將燃氣渦輪技術運用得出神入化,其壓縮機產品以強勁的動力和穩定的性能著稱。

而西門子則以其在電機和控制系統方面的卓越能力,打造出高效可靠的壓縮機解決方案。他們的產品不僅性能優異,而且智能化程度高,能夠實現遠程監控和故障診斷。

可以說,在很長一段時間內,全球的天然氣管線運營商,幾乎沒有其他選擇。想要確保天然氣的安全穩定輸送,就必須購買GE或西門子的產品。這種近乎壟斷的地位,讓他們在市場上擁有絕對的定價權和話語權。

市場的開放與挑戰:本土企業的崛起

然而,歷史的車輪滾滾向前,沒有永遠的霸主。隨著中國經濟的崛起,以及對能源安全的日益重視,一批本土企業開始嶄露頭角。他們不甘於長期受制於人,決心打破歐美企業的技術壟斷。

這些企業,有的從代理銷售起步,逐步掌握了壓縮機的核心技術;有的則通過自主研發,不斷推出具有自主知識產權的產品。雖然在早期,他們的產品在性能和可靠性方面,與GE和西門子相比,還存在一定的差距,但在價格和服務方面,卻具有明顯的優勢。

更重要的是,這些本土企業更了解中國市場的需求,能夠根據國內的實際情況,提供更加靈活和定制化的解決方案。這種本土化的優勢,讓他們在市場競爭中,逐漸站穩了腳跟,並開始蠶食GE和西門子的市場份額。

如今,GE和西門子雖然仍然是天然氣管線壓縮機領域的重要參與者,但他們已經不再是唯一的選擇。面對本土企業的崛起,以及市場競爭的加劇,他們的神話,正在逐漸褪色。

信然的破局之路:民營企業的逆襲,是膽大妄為還是技術自信?

在天然氣管線壓縮機這個被外國巨頭長期壟斷的市場裡,信然的名字,就像一顆投入平靜湖面的石子,激起了陣陣漣漪。一家名不見經傳的民營企業,竟然敢挑戰GE、西門子這樣的龐然大物,這到底是自不量力,還是胸有成竹?

上海西複線-金衛LNG管線項目:信然的機會,也是中國製造的希望

上海西複線-金衛LNG管線項目,對於信然來說,無疑是一次千載難逢的機會。這個項目不僅關乎上海的能源安全,也承載著中國天然氣產業自主化的希望。申能集團作為項目的業主方,願意給予信然這樣的民營企業參與競標的機會,本身就體現了一種開放和包容的態度。

信然並沒有辜負這份信任。他們拿出了自己的看家本領,從技術方案到商務報價,都力求做到精益求精。雖然最終的結果我們不得而知,但信然的參與,已經足以證明中國民營企業在高端裝備製造領域的崛起。

海外市場的試煉:信然的國際化征程

如果說上海西複線-金衛LNG管線項目是信然在國內市場的一次重要嘗試,那麼參與海外天然氣長輸管線壓縮機項目,則是他們走向國際化的一次大膽冒險。在國外市場,信然面對的是更加激烈的競爭,以及更加苛刻的標準。

但信然並沒有退縮。他們積極參與國際競標,與GE、西門子等國際巨頭同臺競技。雖然在初期,他們可能只是扮演陪跑的角色,但每一次參與,都是一次學習和成長的機會。通過不斷地積累經驗,信然逐漸提升了自己的技術水平和市場競爭力。

更重要的是,參與海外項目,也讓信然更加了解國際市場的需求和規則,為他們未來更好地開拓國際市場奠定了基礎。信然的國際化征程,雖然充滿了挑戰,但也充滿了希望。他們正在用自己的行動,向世界證明中國製造的實力。

壓縮機的技術解剖:離心式與軸流式,誰才是管道的真正『心臟』?

天然氣管線壓縮機可不是隨便一個風扇就能搞定的玩意兒。裡頭的學問深著呢!主要分兩大流派:離心式和軸流式。這兩種壓縮機就像武林中的兩大門派,各有千秋,各有優劣,適用於不同的場合。選錯了,輕則影響效率,重則直接讓整個管線癱瘓。

離心式壓縮機:結構緊湊,皮實耐用,但效率真的是硬傷?

離心式壓縮機就像一個高速旋轉的陀螺,通過葉輪的高速旋轉,把氣體甩出去,再經過擴壓器和蝸殼,把氣體的動能轉化為壓力能。這種壓縮機的優點是結構簡單,體積小巧,維護成本低,而且對氣體中的雜質不敏感,非常適合在野外惡劣的環境中使用。

但是,離心式壓縮機的效率相對較低,單級壓比也有限。想要獲得更高的壓力,就需要多級串聯,這無疑會增加設備的複雜性和成本。因此,離心式壓縮機通常用於中小型天然氣管道增壓站。

軸流式壓縮機:高效率的代名詞,但嬌貴的身軀又該如何伺候?

軸流式壓縮機則像一個精密的風扇,通過多級動葉和靜葉的交替作用,使氣體沿軸向流動,並逐漸增壓。這種壓縮機的優點是效率極高,等熵效率可以達到90%以上,而且流量適應性強,非常適合超大流量的場合,比如大型燃氣輪機或天然氣長輸管線。

但是,軸流式壓縮機的結構複雜,對製造精度要求極高,維護成本也相對較高。而且,它對氣體中的雜質非常敏感,一旦有雜質進入,就可能導致葉片損壞,甚至引發嚴重的事故。因此,軸流式壓縮機需要非常精心的維護和保養。

總之,離心式和軸流式壓縮機各有優劣,選擇哪種壓縮機,需要根據具體的應用場景和需求來決定。沒有最好的壓縮機,只有最適合的壓縮機。

申能洋山LNG項目:一場豪賭?還是未雨綢繆?

申能洋山液化天然氣(LNG)項目,在上海乃至整個華東地區的能源戰略佈局中,都扮演著舉足輕重的角色。這不僅僅是一個簡單的LNG接收站,更關乎上海的能源供應安全,以及未來在天然氣市場上的話語權。但這個項目,真的是穩賺不賠嗎?還是暗藏著一些不為人知的風險?

奉新-金衛聯絡管道:上海天然氣戰略佈局的關鍵一步

奉新至金衛聯絡管道,就像一條主動脈,將申能洋山LNG接收站與西氣東輸二線上海支幹線連接起來。這意味著,上海不僅可以接收來自海外的LNG,還可以通過西氣東輸管道,獲取來自中亞地區的天然氣。這種多元化的氣源佈局,大大提高了上海的能源供應保障能力。

更重要的是,這條聯絡管道的建設,也為上海未來參與全國天然氣市場的競爭,奠定了基礎。通過與國家管網的互聯互通,上海可以將多餘的LNG資源輸送至其他地區,從而獲取更大的經濟利益。

招標背後:誰能拿下這塊肥肉?技術、價格、還是關係?

本次申能洋山LNG項目壓縮機組的招標,無疑是一場激烈的競爭。各大壓縮機製造商都摩拳擦掌,希望能夠拿下這塊肥肉。但最終誰能勝出,除了技術和價格因素之外,可能還涉及到一些檯面下的因素。

在技術方面,壓縮機的性能、可靠性和效率,都是重要的考量因素。申能集團作為業主方,肯定會選擇技術最先進、性能最可靠的產品。

在價格方面,各家製造商的報價,也是決定勝負的關鍵。在保證產品質量的前提下,誰的價格更具競爭力,誰就能夠脫穎而出。

當然,除了技術和價格之外,一些其他的因素,也可能會影響招標的結果。比如,製造商與申能集團的關係、製造商的品牌知名度、以及製造商的售後服務能力等等。

總之,申能洋山LNG項目壓縮機組的招標,是一場充滿變數的競爭。最終誰能勝出,讓我們拭目以待。

管線壓縮機的未來:國產替代的終局之戰?

天然氣管線壓縮機領域,國產替代的呼聲已經喊了很多年。但什麼時候才能真正實現全面替代?這場戰役,究竟是持久戰,還是即將迎來終局?

技術瓶頸與創新:中國製造的突圍之路

不可否認,儘管中國在天然氣管線壓縮機領域取得了長足的進步,但與GE、西門子等國際巨頭相比,仍然存在一定的技術差距。尤其是在一些關鍵核心技術方面,我們仍然受制於人。比如,燃氣渦輪的設計、高性能材料的應用、以及智能控制系統的開發等等。

想要實現真正的國產替代,就必須在技術上實現突破。這需要大量的研發投入,需要優秀的工程師團隊,更需要持之以恆的毅力。

但中國企業從來不缺乏創新精神。在國家政策的支持下,越來越多的企業開始加大研發投入,積極探索新的技術路線。比如,採用新型材料、優化葉輪設計、以及開發更高效的控制系統等等。

通過不斷的技術創新,中國企業正在逐步縮小與國際巨頭的差距。相信在不久的將來,我們一定能夠掌握更多的核心技術,實現真正的國產替代。

市場競爭與合作:誰能笑到最後?

國產替代的過程,必然伴隨著激烈的市場競爭。一方面,GE、西門子等國際巨頭不會輕易放棄中國市場,他們將會採取各種手段,來鞏固自己的市場地位。

另一方面,中國本土企業之間的競爭也將更加激烈。為了爭奪市場份額,各家企業可能會採取價格戰等不正當手段,這將會損害整個行業的發展。

因此,在國產替代的過程中,既需要競爭,也需要合作。各家企業應該加強合作,共同制定行業標準,共同維護市場秩序,共同推動技術創新。

只有通過良性競爭和有效合作,才能實現整個行業的健康發展,才能讓中國企業在國際市場上笑到最後。