華設集團股價異動:一場股民與主力、游資的無聲戰役?

收盤速報:股價逆勢上揚,誰在背後撐腰?

2025年7月18日,滬指在震盪中勉強收紅,但要說最讓人摸不著頭緒的,恐怕就是華設集團(603018)這支股票了。在普遍哀鴻遍野的市場氛圍下,它居然硬生生地拉出了一根4.41%的漲幅,收於8.29元。成交量放大到27.16萬手,成交額更是高達2.24億元。這背後,到底是散戶的盲目追捧,還是主力、游資的刻意拉抬?抑或是市場對華設集團基本面的重新評估?這不禁讓人想問:誰在背後默默撐腰?

別跟我說這是市場的正常波動,這種漲幅在這個時間點出現,簡直就像在告訴你:「嘿,這支股票不一樣!」但究竟哪裡不一樣,恐怕得仔細拆解數據才能略知一二。至少,我個人覺得這絕對不是什麼「價值發現」那麼簡單。背後的故事,絕對比表面上看到的更加曲折離奇。

資金流向解碼:主力、游資聯手做多,散戶成提款機?

數據會說話:主力資金的大手筆,游資的靈巧操作

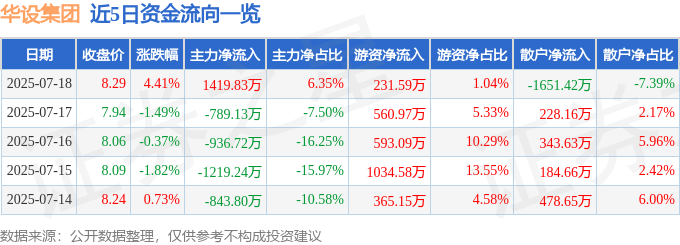

看看7月18日的資金流向數據,簡直是一場資金的「大逃殺」。主力資金淨流入1419.83萬元,佔總成交額的6.35%,這說明有大戶級別的資金在積極買入。游資也不甘示弱,淨流入231.59萬元,佔總成交額的1.04%。游資的特性就是靈活,嗅覺敏銳,往往能抓住短線機會。這兩股力量加起來,無疑給華設集團的股價注入了一劑強心針。

但問題來了,這些錢是從哪裡來的?

散戶的悲歌:追漲殺跌,永遠慢半拍?

答案可能有點殘酷:散戶。數據顯示,散戶資金淨流出1651.42萬元,佔總成交額的7.39%。這意味著,在主力、游資抬轎的同時,散戶們卻在紛紛拋售。難道又是熟悉的劇情:散戶追漲殺跌,高位接盤,低位割肉?如果是這樣,那這場股價的上漲,對散戶來說,無疑是一場噩夢。只能說,市場永遠是聰明人的遊戲,散戶想要分一杯羹,恐怕還得多練練內功。

融資融券暗藏玄機:多空交織,誰是贏家?

融資餘額微降:是獲利了結,還是信心不足?

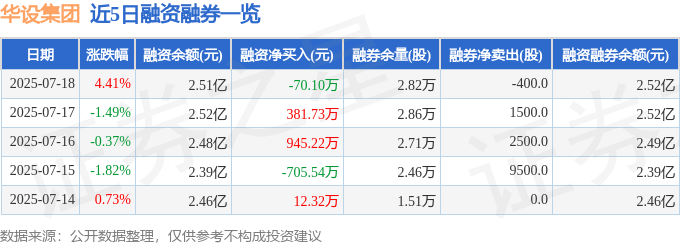

融資融券數據,向來是觀察市場情緒的重要指標。7月18日,華設集團的融資買入額為3049.97萬元,融資償還額為3120.07萬元,融資淨償還70.1萬元。這說明當天融資客略微偏向保守,償還的金額略高於買入。這到底是獲利了結,還是對後市信心不足?很難一概而論。但至少可以說明,融資客對於股價的持續上漲,並非抱持著百分之百的樂觀。

融券餘量:空頭勢力蠢蠢欲動?

再看看融券方面,融券賣出100股,融券償還500股,融券餘量為2.82萬股,融券餘額為23.38萬元。雖然融券餘量不大,但也不容忽視。這說明市場上仍然存在著看空華設集團的力量,只是這股力量目前還相對弱小。但空頭的動向,始終是懸在多頭頭上的一把劍,隨時可能落下。

基本面透視:營收淨利雙降,機構為何仍看好?

營收淨利下滑:短期陣痛,還是長期趨勢?

光看股價,你可能覺得華設集團一片大好。但翻開2025年一季報,數字可就沒那麼漂亮了。公司主營收入6.75億元,同比下降14.55%;歸母淨利潤5789.46萬元,同比下降37.67%;扣非淨利潤5094.36萬元,同比下降43.43%。這營收、淨利雙雙下滑,難道是華設集團的基本面出了問題?這到底是短期陣痛,還是長期趨勢?需要更深入的分析才能判斷。如果只是因為季節性因素或者單一項目的影響,那或許還能接受。但如果是整個行業都面臨困境,或者華設集團自身的競爭力下降,那可就麻煩了。

機構評級:集體唱多,目標價的魔力?

更有趣的是,儘管營收淨利雙降,最近90天內,居然有5家機構給出了評級,其中3家「買入」,2家「增持」,過去90天內機構目標均價為8.23元。這簡直是集體唱多啊!難道這些機構看到了我們沒看到的亮點?還是說,這背後有什麼不可告人的秘密?又或者,這只是機構為了自身利益,刻意釋放的煙霧彈?畢竟,機構的報告,有時候看看就好,別太當真。目標價這種東西,聽聽就好,別太相信。

財報細節:毛利率、負債率的隱藏信息

毛利率分析:華設集團的盈利能力還行嗎?

一季報顯示,華設集團的毛利率為30.59%。這個數字乍看之下還不錯,但如果跟過去的數據相比,或者跟同行業的其他公司相比,可能就會發現一些問題。毛利率代表著公司的盈利能力,如果毛利率持續下滑,那就意味著公司的產品或服務的競爭力在下降,或者成本控制方面出現了問題。所以,不能只看一個季度的數據,要結合歷史數據和行業數據進行綜合分析。

負債率觀察:是企業擴張,還是財務風險?

華設集團的負債率為56.62%。負債率是衡量公司財務風險的重要指標。一般來說,負債率越高,財務風險就越大。但負債率高並不一定就是壞事,如果公司利用借來的錢進行擴張,並且能獲得更高的回報,那高負債率反而能促進公司的發展。關鍵是要看公司借錢的目的,以及還款能力。如果借錢只是為了維持運營,或者投資回報率低於借款成本,那就非常危險了。

華設集團的護城河:業務範疇與行業地位

多元業務布局:從城鄉規劃到智能工程

別光盯著股價和財報,也要看看華設集團到底在做什麼。他們的主營業務涵蓋了城鄉規劃、公路、水運、航空、鐵路與城市軌道、市政、水利、建築、生態環保、智能工程和工程數位化等領域。這業務範圍簡直包山包海,從傳統的基礎建設到最新的智能科技都有涉足。這種多元化的布局,一方面可以分散風險,另一方面也能抓住不同的市場機會。但問題是,每個領域都需要專業的團隊和技術,華設集團真的能在每個領域都做到頂尖嗎?還是只是廣而不精?

行業競爭力:華設集團的優勢在哪裡?

在競爭激烈的工程設計行業,華設集團的優勢在哪裡?是技術領先?是品牌效應?還是成本控制?或者只是因為他們善於跟政府打交道?這些都是需要深入研究的問題。如果華設集團沒有明顯的競爭優勢,那他們的市場份額遲早會被其他公司蠶食。畢竟,商場如戰場,不進則退。