啄木鸟维修:砸钱营销难掩服务乱象,IPO之路或受阻

家电维修,看似不起眼,却与每个家庭息息相关。然而,这个市场却长期存在着“乱收费、修不好”的顽疾。啄木鸟家庭维修,作为国内最大的家电维修平台,曾被寄予厚望,希望能够以互联网模式打破行业壁垒,带来透明、高效的服务。然而,2025年的央视3·15晚会,却无情地揭露了其背后的黑幕,让消费者们大失所望。

3·15晚会曝光:啄木鸟家庭维修的黑幕

晚会中,啄木鸟家庭维修被曝光存在诱导维修师傅虚报故障、更换不必要配件等行为,以此来提高维修价格。面对舆论压力,啄木鸟先是发布声明表示将彻查,后又表示“放弃公关,彻底改正”。但消费者的信任一旦失去,就难以重建。

招股书背后的增长与隐忧:消费者投诉激增

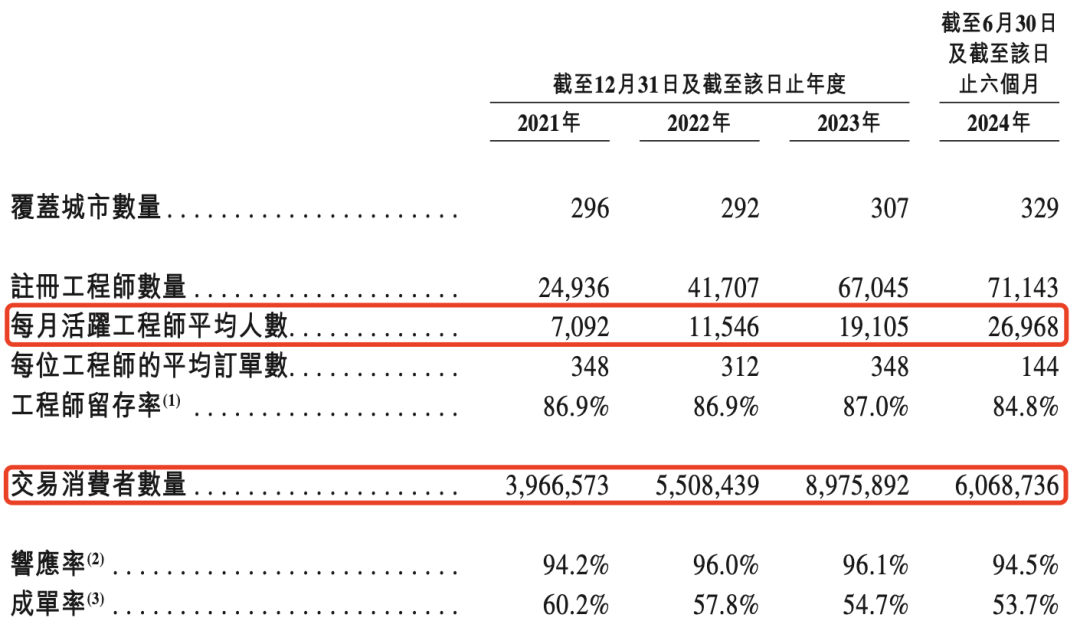

啄木鸟曾两次向港交所提交上市申请,其招股书显示,2021年至2023年,平台注册维修师傅人数和收入都实现了显著增长。然而,与亮眼数据形成鲜明对比的是,消费者关于啄木鸟维修乱收费、欺骗消费者的投诉也日益增多。此次3·15的曝光,无疑给其IPO之路蒙上了一层阴影。

行业乱象:互联网平台未能解决根本问题

互联网平台本应成为解决行业乱象的利器,但啄木鸟的案例却表明,简单的线上化并不能根治问题。消费者期待的“整顿行业”并未实现,反而再次被“维修刺客”所伤。敲响的警钟,提醒着平台需要真正接受“阳光下的检验”,才能赢得消费者的信任。

消费者控诉:啄木鸟维修的四大“坑”

啄木鸟的广告语“除了感情不修,啥都修”看似万能,但在实际体验中,消费者却发现“除了感情不骗,啥都骗”。在黑猫投诉、微博、小红书等平台上,充斥着大量关于啄木鸟家庭维修的控诉,主要集中在以下四个方面:

价格不透明:随意加价、收费名目繁多

消费者在使用啄木鸟平台时,经常遇到不提前报价或中途加价的情况。一些消费者反映,在APP上咨询时,客服不告知具体费用,而是让师傅上门检测后出具清单,且未主动告知存在服务费和跑空费。师傅上门后,即便消费者最终没有选择维修服务,也可能被收取高额跑空费。还有消费者表示,师傅上门拆机后才告知总费用,价格远高于市场价。消费者普遍反映,啄木鸟的套路就是避免在电话或APP中报价,一定要当面报价,以便根据情况调整价格。

虚构故障:小病大修、以次充好

很多消费者反映,啄木鸟的维修师傅会虚构故障,将小问题说成大问题,或者无中生有地增加维修项目,并通过更换劣质配件来抬高报价。例如,有消费者反映厨房下水管堵塞,师傅没有疏通,而是直接锯掉更换,收取高额费用。还有消费者维修电视机时,被告知需要更换控制板,但事后无法确认是否真的进行了更换,甚至在更换后不久电视机再次出现故障。更有甚者,消费者更换冰箱感温头后,发现零件价格远低于维修费用。

维修质量差:反复损坏、造成其他损失

部分消费者在使用啄木鸟维修后,发现维修效果不佳,刚修好的设备没过几天又坏了。还有消费者反映,维修过程中造成了其他损失,例如碰坏家具等。有消费者更换灯具后,不到两个月再次损坏,但因过了质保期无法退款。还有消费者维修洗衣机后,问题依旧存在,再次上门的师傅又要求更换其他零件,让人怀疑维修质量。

售后服务缺失:拒绝明细、投诉无门

消费者在付款后发现价格不合理,想向平台索要收费明细,但平台往往不予提供,甚至直接关闭投诉订单。平台既不退费,也不赔偿,更有甚者,消费者还会接到维修师傅的骚扰和威胁电话。这种种售后问题,让消费者感到投诉无门,维权困难。

啄木鸟家庭维修的种种乱象,暴露出上门维修行业的诸多问题。消费者在这一需要专业技能的刚需领域,往往处于弱势地位,容易被各种套路所蒙骗。

平台抽成与师傅困境:利益驱动下的乱象根源

家电维修行业市场分散,竞争激烈,乱象屡禁不止,其根源在于平台的商业模式。

平台高额抽成:师傅被迫虚报价格

平台主要依靠从维修师傅的订单金额中抽成来盈利,这直接导致平台要求师傅不断提高每单的价格。维修师傅依赖于平台派单,为了生存,不得不听从平台的指令。此外,维修师傅的收入普遍较低,为了弥补损失,部分师傅会主动虚报故障、更换低质配件或增加隐性收费项目,从而提高收入。3·15晚会也指出,啄木鸟的上门维修人员很多都是经过“速成班”培训就上岗,技能不熟练,但推销技巧却很高超,其主要任务就是在服务过程中想方设法提高收费。

央视记者跟随一位师傅维修洗衣机时发现,师傅收取了659元的维修费,而更换的塑料电机成本仅为91元,废弃的旧电机还能卖60元。这一单,师傅为啄木鸟平台贡献了628元的收入。 面对高额抽成,维修师傅有时也感到“于心不忍”,但迫于平台压力,只能如此。

招股书显示,2021年至2024年上半年,通过平台完成的服务订单产生的收入分别占已完成服务订单的总交易额的40.1%、40.3%、40.6%及39.5%。这意味着,维修师傅每完成一单,平台就要抽走约四成的收入。甚至有曾在啄木鸟工作的维修师傅表示,实际抽成比例更高,在50%-60%之间。 如此高的抽成比例,远高于其他维修平台。

准入门槛低:维修人员技能参差不齐

平台为了追求订单量,往往降低准入门槛,对维修人员的资质审核不严格,仅要求简单培训即可上岗,导致技术能力不足的从业者充斥市场,进一步加剧服务质量参差不齐等乱象。 3·15晚会曝光的内容显示,这些维修师傅的准入门槛确实不高,“很多人来之前也不会修理电器”、“消费者也想不到这些人都是三天上岗”。

啄木鸟在招股书中将平台上的工程师描述为“我们的客户”,“我们向其提供平台服务,促成其与消费者之间的有关家庭维修服务的交易”。这意味着这些维修师傅并非雇佣制,公司仅向他们提供平台接单服务,类似于外卖员和快车司机。

平台上的注册工程师和每月活跃的工程师数量增长迅速,但其服务质量却难以保证。

信息不对称:消费者维权困难

在需求端,消费者因为信息不对称,面对行业乱象往往束手无策。家庭维修涉及复杂的技术及各种零部件,消费者难以辨别配件的真伪优劣与电器损坏的实际情况,只能听维修师傅的。而且,出于刚需、紧急程度、人身安全等考虑,消费者只能选择先付款再售后。很多企业为了争夺市场份额,常以低价吸引消费者,后续通过隐形收费弥补利润,最终吃亏的还是消费者。

行业分析:平台经济模式的缺陷

维修行业的乱象是平台经济模式缺陷、监管缺位、信息不对称、市场竞争失序共同作用的结果。要根治这些问题,需要制定行业标准,完善监管机制。

高营销、高毛利:啄木鸟的增长模式与IPO前景

啄木鸟家庭维修的发展历程,或许是一个理想主义者失去理想的故事。

创始人情怀与资本驱动:啄木鸟的发展历程

创始人王国伟原本也是一位维修师傅,为了实现“维修理想”,与亲友共同组建了自己的维修公司。在近10年间,啄木鸟完成了5轮融资,背后站着58同城、小米集团、顺为资本等明星投资方。

2024年1月29日,啄木鸟首次向港交所提交上市申请,正式冲击二级市场。招股书失效后,又于2024年9月30日再次更新资料二战IPO。

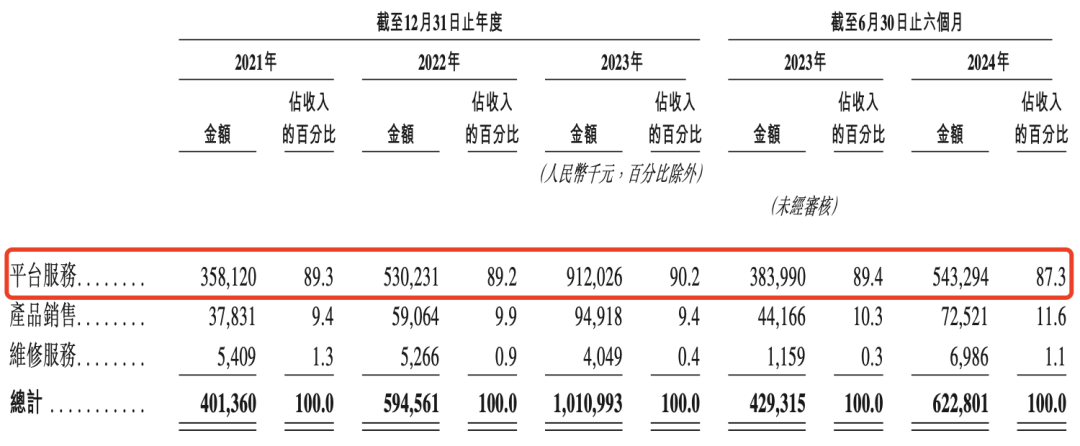

营收增长与高毛利:数据背后的真相

啄木鸟近年来实现了营收和利润的大幅增长。平台的收入由2021年的4.01亿元增至2023年的10.11亿元,2024年上半年达6.23亿元,已超过2023年全年总收入的一半;经调整净利润则由2021年的0.24亿元增至2023年的1.45亿元,2024年上半年达0.73亿元,全年净利润预计与2023年持平。值得注意的是,公司的毛利率也相当高,一直达到80%以上。

重营销、轻服务:不可持续的增长模式

然而,业务增长的同时,创始人的维修理想却逐渐变味。啄木鸟这类互联网维修平台的兴起,表面上为消费者提供了便利、透明的维修平台,但最终消费者依然无法避免各种“坑”。

由于啄木鸟的主要收入来源是平台服务,为了维系收入,平台只能通过大量广告投放吸引消费者下单。 近年来,啄木鸟在电梯广告、高铁座椅广告、地铁站内广告、抖音广告等线上线下渠道大量投放,销售及营销开支相当高,2021年至2024年上半年,分别占当期总收入的44.3%、48.9%、48.9%和48%,几乎占到一半。

这种高营销成本的模式虽然在一定程度上带来了流量和订单增长,但并不是一条可持续的发展之路。随着流量越来越贵,维修企业必须用做好口碑代替烧钱营销。

“互联网维修最大的优势是把原来的线下获客变为线上引流,同时整合维修师傅,本来能在一定程度上消除信息不对称和层层加价。但互联网维修企业对线下执行端的把控还有很多不足,平台与维修工人的利益不一致,也很难完全做到自查,这也是目前很多问题的关键症结所在。”一位行业分析师总结道。

行业前景与挑战:万亿市场下的突围之路

早在2024年3月,就有媒体曝光了啄木鸟收费过高的问题,但乱象依旧存在。这样下去,啄木鸟的IPO之路或将受阻。 不可否认的是,随着居民家电保有量的持续增加,维修服务需求将稳步增长,维修行业具有极高的前景。 2023年中国家庭维修市场规模为7149亿元,预计2027年将达到9318亿元。

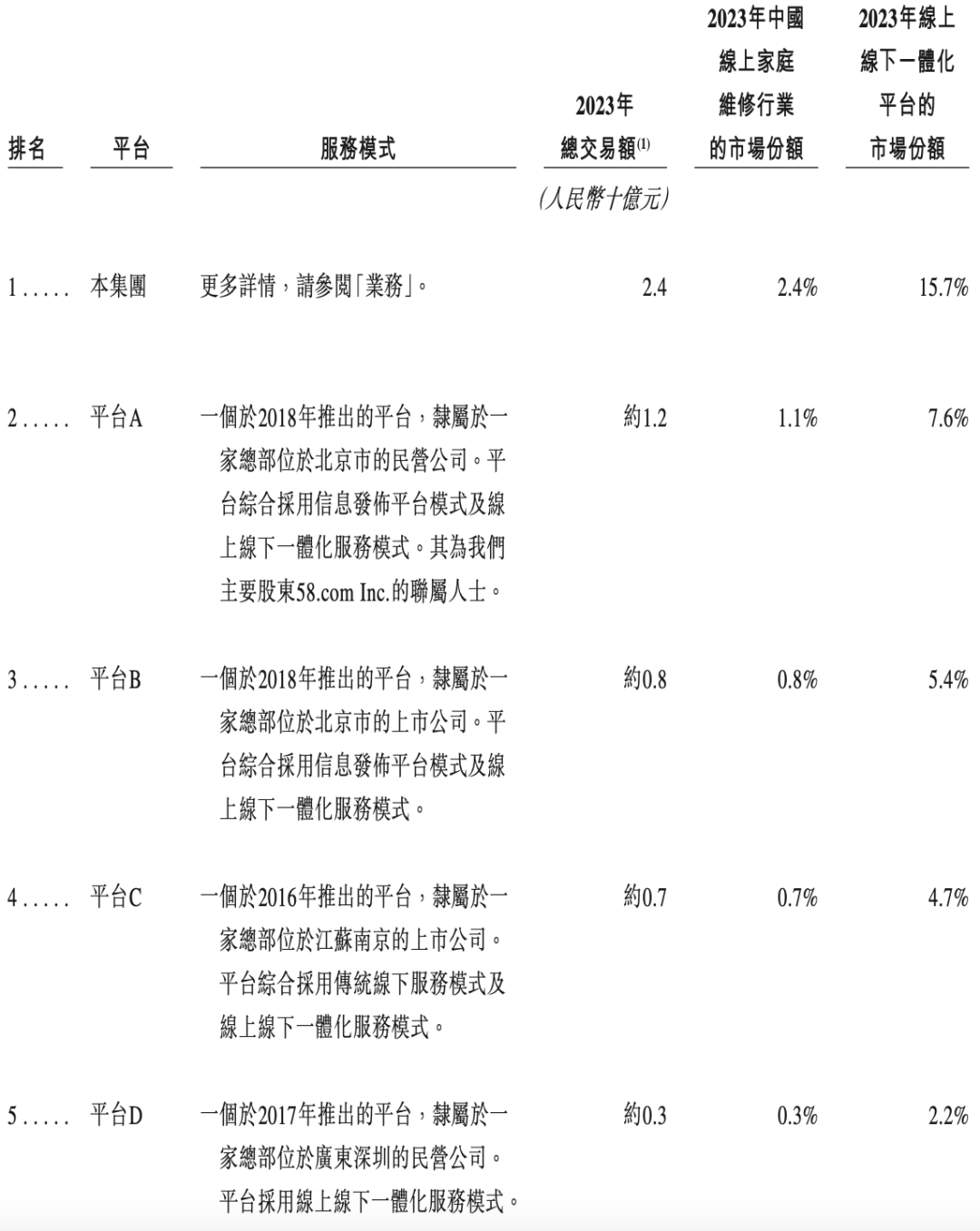

维修行业竞争激烈且高度分散,一大特征就是“大行业、小企业”。 即使啄木鸟是中国最大的线上家庭维修企业,线上市场份额也仅有2.4%,线上线下一体化平台的市场份额也仅有15.7%。

在这个近万亿级的维修市场里,至今没有出现绝对的领导者,互联网企业想要扩大市场占有率,还有很长的路要走。 在产业没有彻底摆脱人工维修+有效监督之前,维修市场很难突破现有的痛点和市场格局。

消费者自保与行业未来:呼唤监管与信任

多位从业者提醒消费者,家电维修是每个人“躲不开”的事,平时可以从多种渠道学习“维修避坑”经验,维修完记得尽量做到当面验收维修结果,在遭遇侵权后也不能选择“自认倒霉”,进一步纵容不良商家的行为。 那些无法获得消费者信任的企业,最终也会付出应有的代价。